「勉強したい気持ちはあるけど、時間がない」

そんな悩みを抱える社会人は少なくありません。

でも、続けている人たちは“やる気がある”からじゃなく、“仕組み”をつくっているから継続できているんです。

「時間がない」悩みに効く名著。人生は有限だと理解したうえで、“すべきこと”の選び方を見直す視点が得られます。完璧主義からの脱却にもつながる一冊。

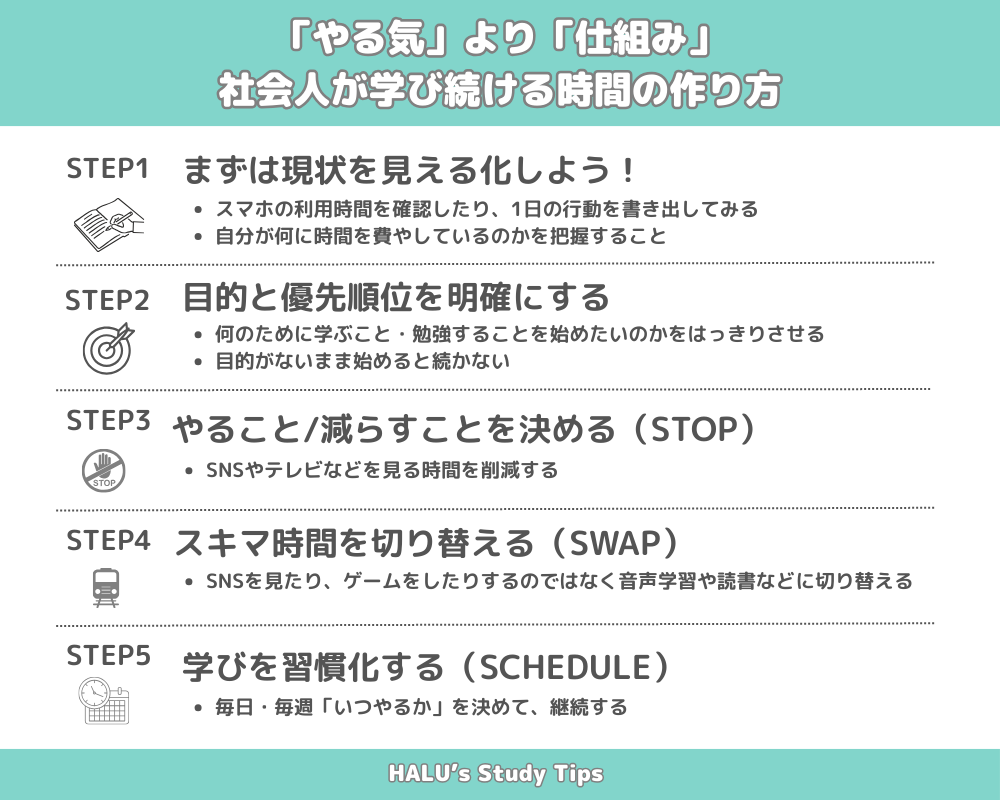

この記事では、「勉強の時間をどう確保するか」に悩む社会人に向けて、今日から始められる5つのステップをご紹介します。

STEP1|まずは現状を見える化しよう

最初にやることは、「自分が今、何に時間を使っているか」を把握すること。

スマホのスクリーンタイム、1日の行動記録、1週間の生活スケジュールなど、ざっくりでも可視化してみましょう。

「仕事終わりはついダラダラSNSを見てしまう」

「テレビをなんとなくつけっぱなしにしている」

そんな“無意識の時間”が見えてくるはずです。

STEP2|目的と優先順位を明確にする

次に、「なぜ勉強したいのか」「どこまでやりたいのか」を明確にしましょう。

目的がはっきりしていないと、ちょっと忙しくなるとすぐに後回しになってしまいます。

例:

- 昇進のために資格を取りたい

- 英語を話せるようになって海外の仕事に挑戦したい

- 新しい知識を得て、仕事の幅を広げたい

目的が決まれば、「今日は何をやればいいか」がクリアになります。

STEP3|やめる/減らすことを決める(Stop)

時間は「増やす」のではなく「取り戻す」ものです。

やめられる習慣を1つだけでも見直してみましょう。

たとえば:

- SNSを30分減らす

- 通勤中のゲームをやめて音声学習に変える

- 朝起きてすぐのスマホチェックをやめて5分の読書へ

何かを削ることで、学びの時間が自然と生まれます。

STEP4|スキマ時間を学び時間に入れ替える(Swap)

「まとまった時間を作らないと勉強できない」

そう思いがちですが、実は細切れの時間でも十分効果があります。

- 通勤中:Podcastや音声講座を聴く

- 昼休み:10分で記事を読む

- 就寝前:その日学んだことを1行メモする

1日10分でも、1週間で70分。1か月で4時間以上です。

無理なく続けるコツは「小さく始めること」です。

STEP5|学びを習慣に落とし込む(Schedule)

毎日の中に、あらかじめ「学ぶ時間」を組み込んでしまいましょう。

ルーティンにしてしまえば、迷わずに続けられます。

おすすめは「既にある習慣にくっつける」こと。

- 朝コーヒーを飲む時間に英単語を3つ見る

- お風呂の後に動画講義を10分観る

- 土曜の午前中はカフェで1時間だけ勉強する

「時間があるかどうか」ではなく、「いつ、どこでやるか」を決めることで継続のハードルが下がります。

【それでもできなかったときは?】

完璧にやろうとしなくて大丈夫です。

できなかった日は「今日の行動に何があったか」を軽く振り返り、翌日に“微調整”すればOK。

- なぜできなかったか?(疲れた、時間が取れなかった)

- どうすれば同じ失敗を防げるか?(朝に前倒す、ハードルを下げる)

むしろ「失敗したこと」こそ、仕組みを見直すチャンスです。

「やる気に頼らない仕組み」を育てていく意識があれば、学びは自然と続きます。

【まとめ】

- 時間がない社会人こそ、“やる気”ではなく“仕組み”を使おう

- 現状の可視化 → 目的設定 → 時間の再設計 → 習慣化がポイント

- 完璧を求めず、小さく改善しながら継続しよう

「勉強できる人」とは、やる気に満ちた人ではなく、学びを生活の中に自然に組み込めている人です。

明日から、あなたの暮らしにも小さな“学びの仕組み”を取り入れてみてください。

“やる気”より“仕組み”。社会人が学びを続ける時間の作り方

「勉強したい気持ちはあるけど、時間がない」

そんな悩みを抱える社会人は少なくありません。

でも、続けている人たちは“やる気がある”からじゃなく、“仕組み”をつくっているから継続できているんです。

この記事では、「勉強の時間をどう確保するか」に悩む社会人に向けて、今日から始められる5つのステップをご紹介します。

STEP1|まずは現状を見える化しよう

最初にやることは、「自分が今、何に時間を使っているか」を把握すること。

スマホのスクリーンタイム、1日の行動記録、1週間の生活スケジュールなど、ざっくりでも可視化してみましょう。

「仕事終わりはついダラダラSNSを見てしまう」

「テレビをなんとなくつけっぱなしにしている」

そんな“無意識の時間”が見えてくるはずです。

STEP2|目的と優先順位を明確にする

次に、「なぜ勉強したいのか」「どこまでやりたいのか」を明確にしましょう。

目的がはっきりしていないと、ちょっと忙しくなるとすぐに後回しになってしまいます。

例:

- 昇進のために資格を取りたい

- 英語を話せるようになって海外の仕事に挑戦したい

- 新しい知識を得て、仕事の幅を広げたい

目的が決まれば、「今日は何をやればいいか」がクリアになります。

STEP3|やめる/減らすことを決める(Stop)

時間は「増やす」のではなく「取り戻す」ものです。

やめられる習慣を1つだけでも見直してみましょう。

たとえば:

- SNSを30分減らす

- 通勤中のゲームをやめて音声学習に変える

- 朝起きてすぐのスマホチェックをやめて5分の読書へ

何かを削ることで、学びの時間が自然と生まれます。

STEP4|スキマ時間を学び時間に入れ替える(Swap)

「まとまった時間を作らないと勉強できない」

そう思いがちですが、実は細切れの時間でも十分効果があります。

- 通勤中:Podcastや音声講座を聴く

- 昼休み:10分で記事を読む

- 就寝前:その日学んだことを1行メモする

1日10分でも、1週間で70分。1か月で4時間以上です。

無理なく続けるコツは「小さく始めること」です。

STEP5|学びを習慣に落とし込む(Schedule)

毎日の中に、あらかじめ「学ぶ時間」を組み込んでしまいましょう。

ルーティンにしてしまえば、迷わずに続けられます。

おすすめは「既にある習慣にくっつける」こと。

- 朝コーヒーを飲む時間に英単語を3つ見る

- お風呂の後に動画講義を10分観る

- 土曜の午前中はカフェで1時間だけ勉強する

「時間があるかどうか」ではなく、「いつ、どこでやるか」を決めることで継続のハードルが下がります。

【それでもできなかったときは?】

完璧にやろうとしなくて大丈夫です。

できなかった日は「今日の行動に何があったか」を軽く振り返り、翌日に“微調整”すればOK。

- なぜできなかったか?(疲れた、時間が取れなかった)

- どうすれば同じ失敗を防げるか?(朝に前倒す、ハードルを下げる)

むしろ「失敗したこと」こそ、仕組みを見直すチャンスです。

「やる気に頼らない仕組み」を育てていく意識があれば、学びは自然と続きます。

【まとめ】

- 時間がない社会人こそ、“やる気”ではなく“仕組み”を使おう

- 現状の可視化 → 目的設定 → 時間の再設計 → 習慣化がポイント

- 完璧を求めず、小さく改善しながら継続しよう

「勉強できる人」とは、やる気に満ちた人ではなく、学びを生活の中に自然に組み込めている人です。

明日から、あなたの暮らしにも小さな“学びの仕組み”を取り入れてみてください。

コメント